为树立科学的教育质量观,江岸区秉承“美好教育”理念,发布《江岸区教育局落实“双减”实施意见》,不断探索、积极构建“五位一体”育人模式,赋能学生成长。各部门、各学校迅速行动,探索推进“双减”落实落地的好经验、好做法,涌现一大批优秀的“双减”创新案例。一起来看看他们的经验分享与展示吧!

如何让小学生真正学会写作文?如何将科学的种子种进学生心里?如何用美术课点亮学生心中美好?江岸区长春街小学的“学习中心课堂”,主张“课堂之真,真在学习内容,真在探究过程,真在情感态度。

语文课

针对作文这一“老大难”,教师杨敏分享了“四大”法宝:

真实驱动,倡导为生活而写

“精准帮扶”,着力突破重点难点

“教”“写”融合,扎实推进读写能力

依标评改,提高学生反思能力

以新颖直观的“事例靶”作为工具,用两幅地图作比较分析,指导学生掌握选择典型事例的方法。

科学课

“成功了!”“它飞到四层楼那么高!”一群学生兴奋地欢呼。科学组教师结合科学教材中《飞向太空》单元,整合其他学科内容,设计了《飞向太空——制作“火箭”》主题式项目化学习案例。经历创设情境、明确任务、解析任务、设计方案、制作测试和反思改进六个环节,学生能更富创造性地解决问题。

美术课

教师赵雪焱将美术课《快乐的人》中所使用的扭扭棒进行延伸,与京剧中的头饰相融合,让学生学会应用美来装扮自己。她还经常结合学生个性特点,布置独一无二的“专属作业”,美术组老师们一致认为“当梦想与课堂融入到了一起,一切都变得更加有意义。”

“长春街小学全学科教师将继续用科研带动教研,全力推进课堂变革,优化课堂结构,关注课堂评价,有效提升课堂品质,达到师生双方共识、共享、共进。”该校相关负责人说。

“老师,豆子到底有什么营养?”

“老师,黄豆为什么要在清水里泡发芽?”

……

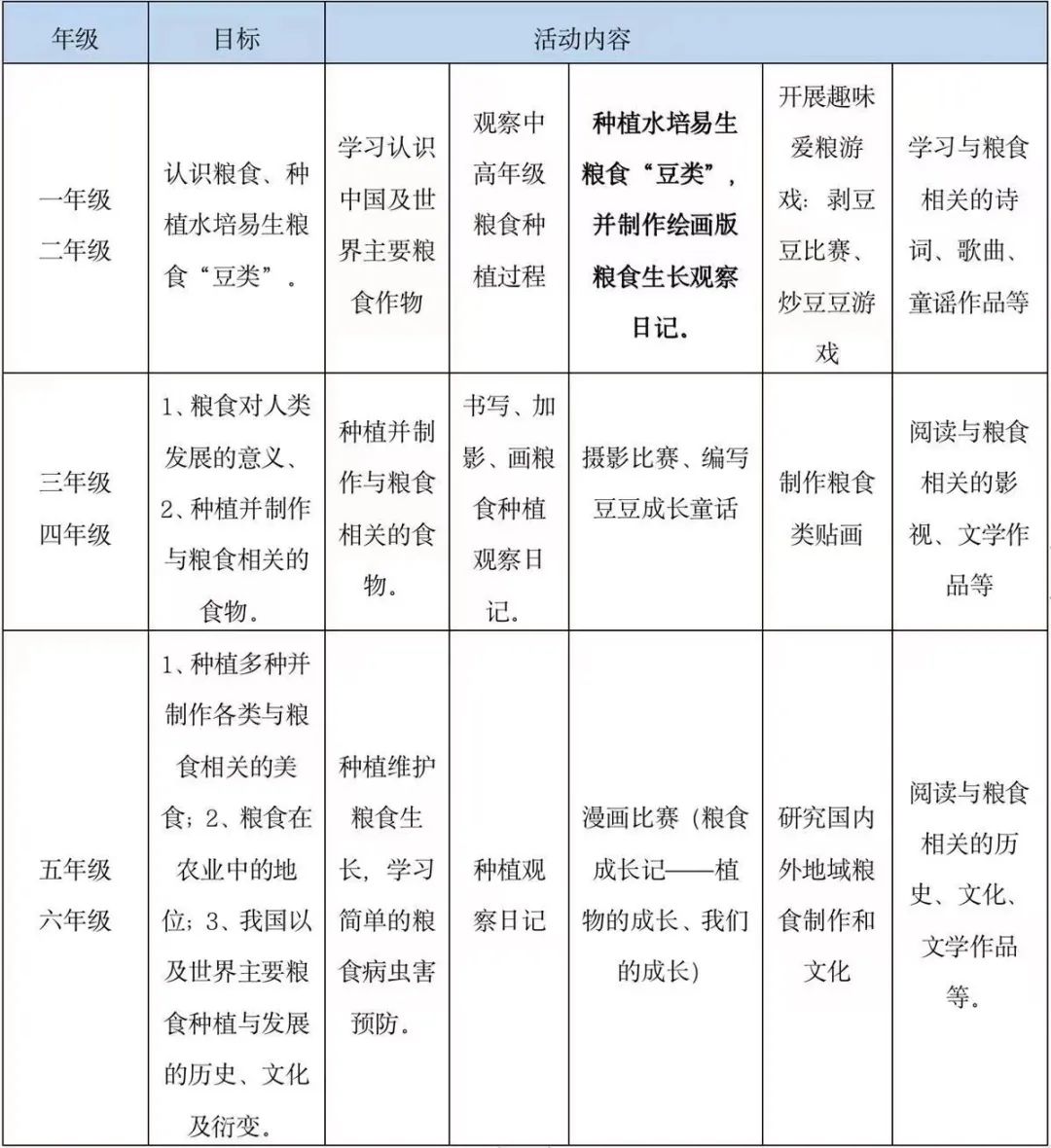

育才二小学解放分校的孩子们正兴趣盎然地对各种豆类的生长环境、营养价值和种植管理等提出自己的困惑和问题。学校从大处着眼,小处着手,开展了丰富多彩、形式多样的“粮食”劳动教育实践活动。

课程设计巧架构

自“双减”政策实施以来,学校采用“1+ X”课后服务模式,结合学校劳动特色校优势,将粮食劳动教育引入课后服务的“X”平台,探索课后服务新样态。

跨学科学习妙融合

为了让学生们更全面地“识粮”,学校还设计了不少跨学科活动。例如,在“豆豆成长”的主题项目活动中,语文老师指导学生们制作观察记录表,用图画制作“豆芽成长记”。科学老师带领学生探究豆子的不同种类,了解大豆所含的营养价值。

实践体验齐“种粮”

课后服务时间里,师生一起开辟了属于自己的“一米菜地”,学生们变身“小农夫”操起锄头,提上水桶,翻土、播种、养护、采摘……开启特殊的农作之旅。

“爱粮节粮”美评价

学校还构建了评价体系,从劳动技能、劳动态度、劳动精神、劳动创新等不同角度进行评价,校内校外相结合开展“爱粮节粮”成固定体验式家庭作业。

“双减”背后,是教育观念的转变,是让教育回归初心。学校课后服务时间已经成为了学生们最盼望的时刻,劳动教育的种子播进每个幼小的心灵,一朵朵美好的劳动之花成长绽放。

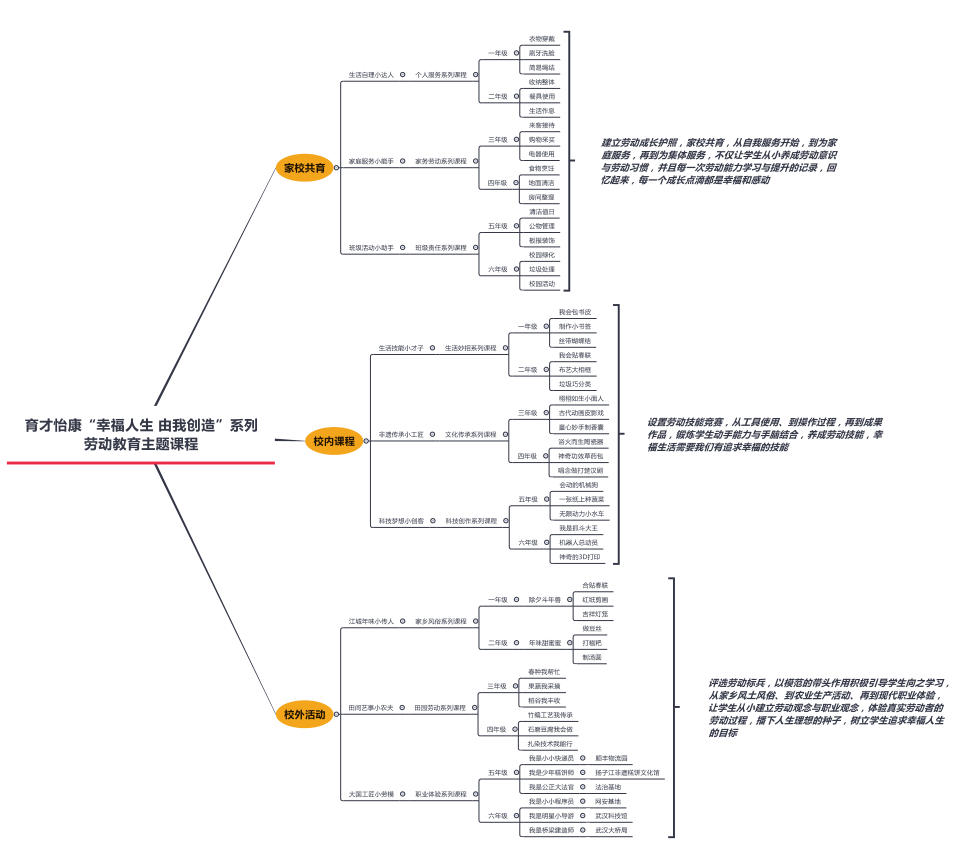

育才怡康小学将劳动教育与学校常规、课后服务工作有机结合,制定劳动教育实施方案,进行专项课题研究,打通学校与社会、教育与生活的围墙,以系列课程为主线全面提升劳动教育的品质和特色。

构建层级课程,打造顶层设计

学校依托课程总体系,建立分级课程,开展跨学科项目化整合学习,打造延伸式的劳动教育。“课程化”普及,创建“劳动成长护照”,培养劳动意识与能力。“项目化”提升,让“劳动·信息”“劳动·创造”“劳动·收获”等时代性内容,丰富创新劳动项目。

实施分级课程,落实培养目标

学校成立劳动教育领导小组,组建研究团队,结合学生认知特点与培养目标,以劳动教育主题课程为主线,从自我服务,到为家庭服务,再到为集体服务,打造校园、家庭、校外特色三级多元劳动课程内容。

搭建实践平台,提升责任意识

“劳动小能手”评选结合劳动任务单开展技能竞赛,以赛促劳;“劳动小主播”展现以学生为主体的线上劳动经验分享;“劳动小管家”征集认领校园劳动基地,扮靓校园提升担当。

四位一体协作,资源辐射外延

学校推进“学校—家庭—社区—场馆”协同化联动,将劳动教育融入家长学校工作,让家长对劳动教育有认知、有动力、有执行,落实劳动教育的实效性;推进“社会化”辐射,鼓励学生在不同职业体验中树立服务意识,搭建未来职业的研学活动,强化责任感。

让劳动教育赋能“双减”,学校在实践中培养学生劳动观念,提升学生劳动水平,激发学生创造能力,促进学生全面发展,助力学生用勤劳的双手创造美好生活,以辛勤的劳动彰显责任担当。

来源:区教育局

请输入验证码